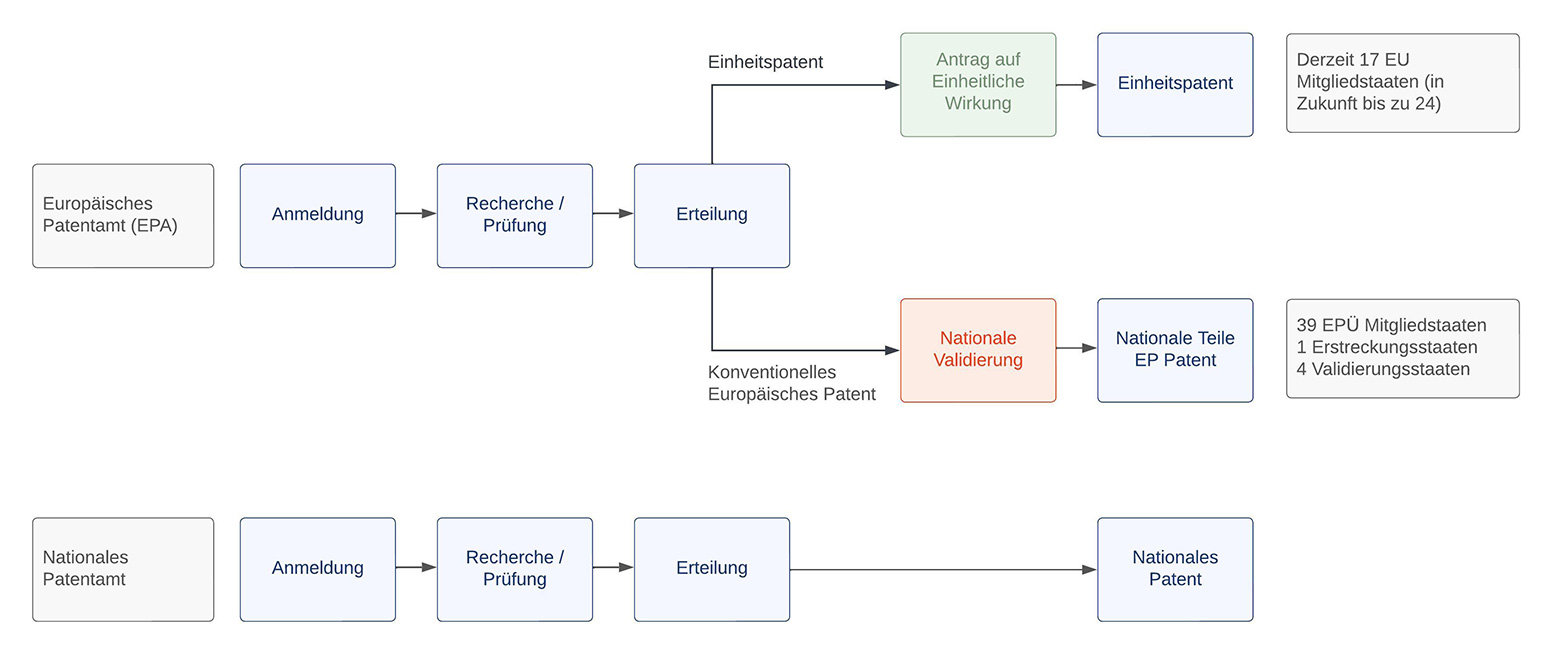

Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung werden – wie herkömmliche europäische Patente – vom Europäischen Patentamt geprüft. Das Anmelde- und Erteilungsverfahren ist dasselbe. Allerdings haben Patentinhaber neu die Möglichkeit, nach Erteilung einen sog. Antrag auf Einheitliche Wirkung zu stellen.

Die Einheitliche Wirkung ist innerhalb eines Monates nach Erteilung beim Europäischen Patentamt zu beantragen. Diese Option besteht für jedes europäische Patent, das nach Inkrafttreten des EPGÜ erteilt wird. Voraussetzung dazu ist, dass für alle am EPGÜ teilnehmenden EU Mitgliedstaaten identische Patentansprüche bestehen.

Parallel zum europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung besteht weiterhin die Möglichkeit, herkömmliche europäische Patente zu validieren. Dies ist selbstverständlich auch für EU Mitgliedstaaten, welche das EPGÜ nicht oder noch nicht ratifiziert haben (bspw. Spanien oder Polen), sowie für Staaten des Europäischen Patentübereinkommens, welche nicht der EU angehören (bspw. die Schweiz, Liechtenstein, das Vereinigte Königreich oder Norwegen), möglich. Daneben bestehen auch weiterhin nationale Patente.

Ein Vorteil des neuen europäischen Einheitspatentes ist, dass dieses mit einem zentralen Antrag beim Europäischen Patentamt in allen 17 EU Mitgliedstaaten (Juni 2023), welche das EPGÜ ratifiziert haben, erlangt werden kann. Parallele Validierungverfahren entfallen in diesen Staaten. Nach einer Übergangszeit von sechs Jahren (die auf maximal 12 Jahre verlängert werden kann) werden zudem keine Übersetzungen mehr notwendig sein. Für ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung ist zudem nur eine Jahresgebühr direkt beim Europäischen Patentamt zu entrichten, welches auch für die Führung des Registers, beispielsweise bei Wechsel der Inhaberschaft, verantwortlich ist. Die Komplexität von Validierung und Aufrechterhaltung wird damit deutlich vereinfacht.

Ein weiterer Vorteil des neuen Einheitspatentes sind dessen Kosten. So ist davon auszugehen, dass dieses ab einer Validierung in drei bis vier teilnehmenden EU Mitgliedstaaten günstiger ist als ein herkömmliches europäisches Patent. Bei Validierung in einer grösseren Anzahl von Staaten (künftig bis zu 24) kann die Kostenersparnis über die gesamte Laufzeit des Patentes signifikant sein.

Ein Nachteil des neuen Systems besteht darin, dass wichtige europäische Produktionsstandorte bzw. Absatzmärkte nicht daran teilnehmen. Als Beispiele hierzu sind insbesondere die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Spanien oder auch Polen zu nennen. Ferner sind Rechte aus einem europäischen Einheitspatent vor dem neuen Einheitlichen Patentgericht durchzusetzen oder zu verteidigen, wozu es derzeit (Juni 2023) noch keine praktischen Erfahrungen gibt. Gerade im Hinblick auf die Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage, welche bei Erfolg zu einem zentralen Wiederruf des Patentes in allen teilnehmenden EU Mitgliedstaaten führen kann, besteht damit eine gewisse Unsicherheit für Inhaber europäischer Einheitspatente.

Links:

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent_de.html